つくって終わりではなく、つくったモノが愛されるビジネスへ。フェンリルでは、サービスデザインによってクライアントのビジネス価値を高める提案に取り組んでいます。

今回ゲストとしてご参加いただいたのは、著書『サービスデザイン思考』を執筆し、デザイン・コンサルティング事業で業界をけん引する『インフォバーン』の井登友一さんです。

井登さんとフェンリルスタッフが、なぜ今サービスデザインに着目すべきなのか、そしてビジネスでどのように活かすべきかについて対談しました。

モノが飽和し、サービスに価値を見出す

サービス提供側の価値基準が、モノから経験へとシフトしていると思います。サービスデザインという考え方の源流にある「サービス・ドミナント・ロジック」について、井登さんに解説していただきたいと思います。

井登 サービスデザインという観点から簡単にご説明したいと思います。サービスデザインのはじまりは、北欧におけるマーケティングの研究から生まれたという説と、デザイン領域や社会イノベーションにおける研究から発祥したという説もあり、出発点がはっきりしていないんですね。

井登 友一

株式会社インフォバーン取締役副社長/デザイン・ストラテジスト

2000年前後から人間中心デザイン、UXデザインを中心としたデザイン実務家としてのキャリアを開始する。近年では、多様な領域における製品・サービスやビジネスをサービスデザインのアプローチを通してホリスティックにデザインする実務活動を行っている。また、デザイン教育およびデザイン研究の活動にも注力しており、関西の大学を中心に教鞭をとりつつ、京都大学経営管理大学院で、現在博士論文を執筆している。HCD-Net副理事長。日本プロジェクトマネジメント協会認定プロジェクトマネジメントスペシャリスト。

しかし、『サービス・ドミナント・ロジック(以下、SDL)』には、根拠とされる論文(※1)があります。端的に言うと「人々は何を価値として感じるのか?」という「認識」と「価値決定要因」は変化していて、マーケティングはその動きを追随すべきという理論です。

一方で、『グッズ・ドミナント・ロジック(以下、GDL)』という考え方は、「モノに完成された価値が埋め込まれている」という考え方で、ユーザーはお金と交換して「製品=価値」を手に入れられるという理論になります。例えば、のどを潤したいと考えるユーザーは、飲料水を買った時点でモノとお金の交換が完了し、製造者と消費者の関係もそこで終了になる。これがGDLの考え方です。

SDLの場合は、ユーザーが購入した飲料水を飲み、のどを潤したタイミングで価値が完成する。つまり、製造者と消費者はモノを使うことで関係性が生み出され、その関わり合いを「サービス」と定義しているのです(図1)。

【図1】GDLとSDLの概念イメージ

出所:『サービスデザイン思考』井登友一(2022)を参考に弊社編集部が作成

製造者が一方的に価値を生み出し、ユーザーは対価を払ってそれを受け取るという関係性はサービスではない。両社の関わり合いの中で浮かび上がってくる価値こそがサービスということでしょうか?

井登

そのとおりです。では、この考え方がなぜ2000年代に生まれ浸透したのか? それは、ビジネスの現場でデジタル化が進み、ソフトウェアやサブスク型のサービス導入が増えたことに起因すると私は考えています。

オフィス複合機を例にすると分かりやすいと思います。高額な機器をリースするだけでなく、インクジェットの補充と定期的なメンテナンスがあるから毎月利用料を支払う。

サービスを買っているから、製造者とユーザーの関係はモノを使っている限り続くというシステムです。

「買ったら終わり」から「使うことに価値がある」へとライフスタイルがシフトしている。ビジネスやマーケティングも、この概念に名前を付けて追随していかなければならない。と、提起する論文が2004年に発表され、そこからSDLという概念が急速に広がっていったというのが学術的な捉え方です。

しかし私は、それ以前から社会の変化に対する気付きや、それに合わせたビジネスの動きは何となくあったのではないかと思っています。それらの動きが一つの理論として結実したのが、2004年だったのではないかと。

90年代のアメリカの製造業界では有形の価値の限界に気付きはじめ、2000年前後に無形の価値へと舵を切った印象があります。しかし、日本の製造業の「モノから経験」へ転換する動きは鈍かったように思いますが、いかがでしょうか?

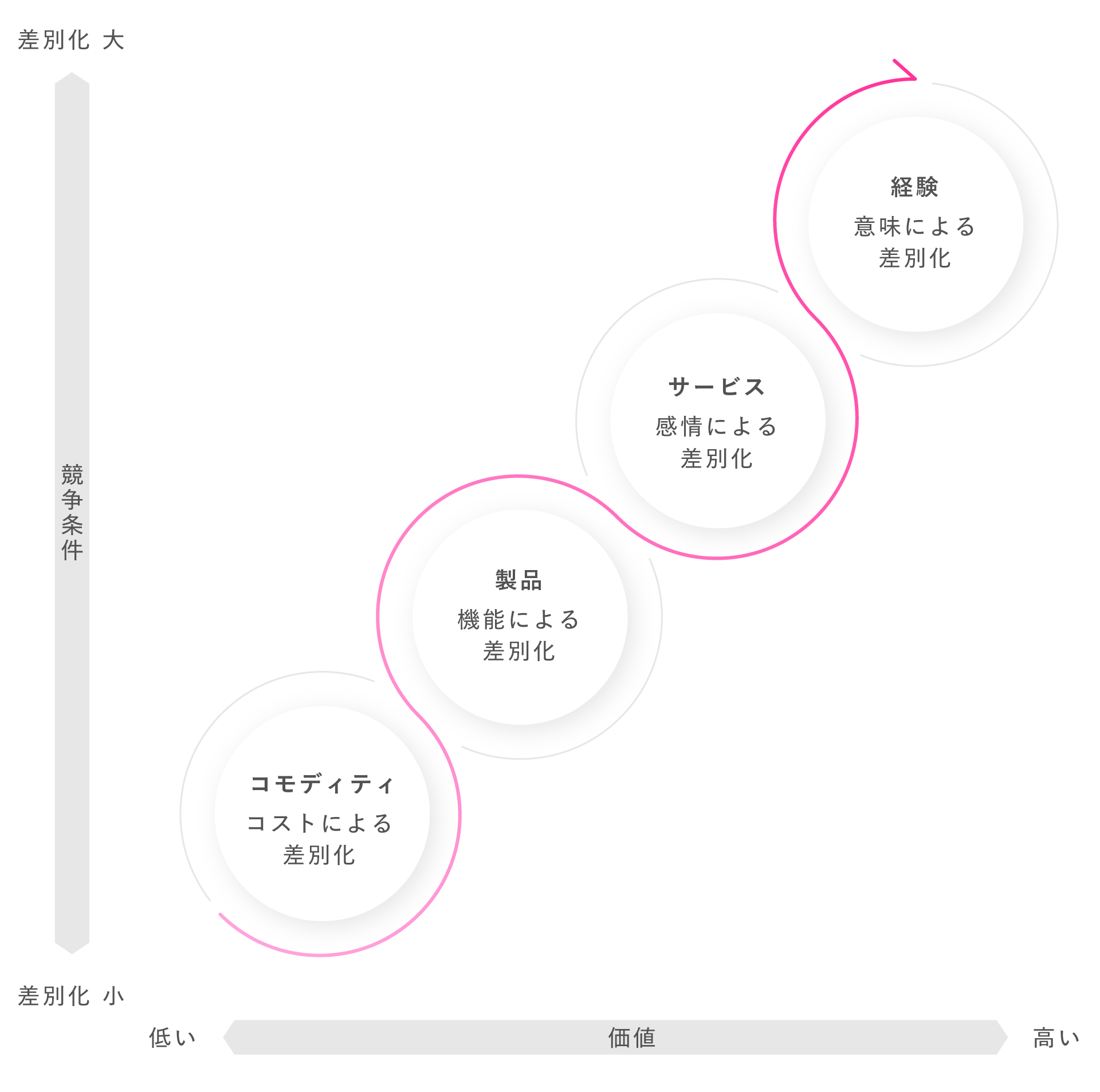

井登 1998年にジェームズ・H・ギルモアとジョセフ・パイン2世が『経験経済』という著書を発表し、「モノから経験へ」という潮流が生まれました。製品やサービス提供者は、顧客の記憶に残る経験を提供すべきであり、その経験自体が価値となるという考え方(図2)です。

【図2】経験経済の概念図

出所:『経験経済』パイン&ギルモア(2000)を参考に弊社編集部が作成

1990年代後半の日本の製造業は、まだまだモノ重視だったと思います。しかし、マーケティングの領域では、モノとソフトウェアを並行して扱っていたため、製造者とユーザーの関係性の中でビジネスが創られるという感覚が育っていました。そのため、経験経済やSDLに近い考え方が浸透しやすく、「モノから経験」へのシフトがいち早く進んだのだと思います。

ビジネスもソフトウェアのようにアップデートし続ける

クライアントの依頼に対して「サービスデザイン」を提案をする機会が増えていると思います。フェンリルでは、どのようなアプローチを行っているのでしょうか?

中村

モノがあふれて過去のビジネスモデルが成立しなくなり「何かを変えないといけない」という焦りから、フェンリルに相談に来られるクライアントもいらっしゃいます。

しかし、実際にプロジェクトが始動すると、コストや納期などの優先度がどうしても高くなってしまい、「リサーチは重要だと思いますが、今回は見送りとさせていただきます」とお断りされる場合もあります。

それでも、次年度やアプリを更新するタイミングで再提案を行ったり、予算内に収まるプランを考えたり、私たちの方からサービスデザインに関する提案をしていかなければならないと考えています。

中村 康孝

フェンリル株式会社 SD部 部長/UXコンサルタント

AV機器メーカーにてAV機器全般のユーザビリティ支援業務の経験を経た後、UXデザインコンサルティング会社にて、アプリやサイトに限らず様々な分野でのコンサルタントの実績を持つ。現在は、豊富な経験と知識を活かして、UXデザインに関する支援を行っている。HCD-Net 認定人間中心設計専門家。

クライアントやプロジェクトメンバーにいつも伝えているのは「ウェブサイトやアプリケーションをモノという感覚でつくらないこと」「ユーザーとのコミュニケーションを意識すること」の2点です。

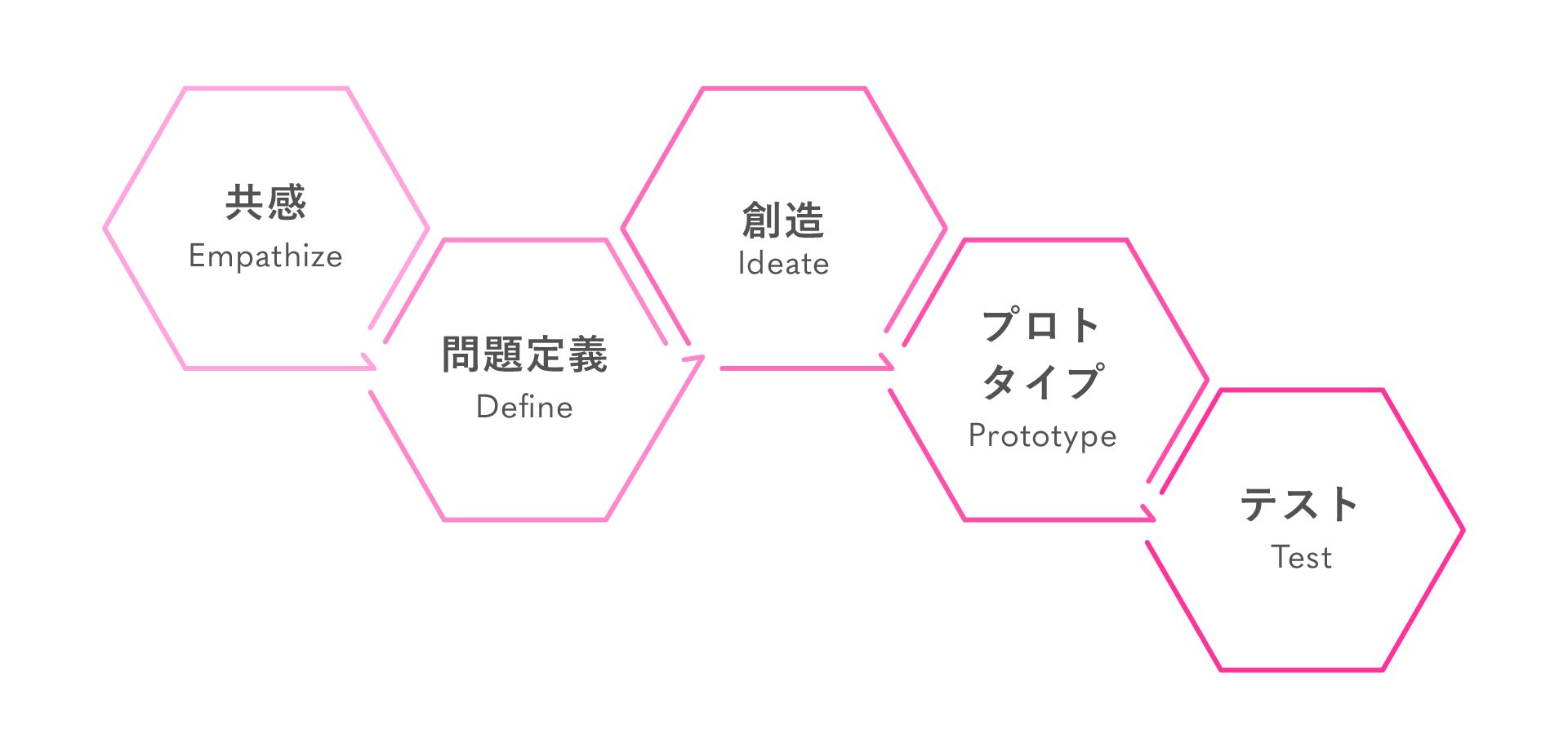

モノと捉えると機能や納期重視になってしまいますが、その先のコミュニケーションを意識すると、ユーザーを重視したデザイン思考(図3)へと見方を切り替えることができます。ユーザーに満足してもらうためにどうすれば良いのか?を中心に考え、常に改良し続ける姿勢と態度がないと、選ばれるモノはつくれないという意識を大切にしています。

【図3】d.schoolが提唱するデザイン思考のプロセス

出所:「An Introduction to Design Thinking PROCESS GUIDE」Institute of Design at Stanford

を参考に弊社編集部が作成

井登

それはクライアントにとっても有益な提案だと思います。GDLでは製品を出荷するタイミングが「価値のピーク」であり、後はその価値は劣化していく一方でした。しかしSDLでは改良することが必須であり、その価値を上げていくことができる。

SDLが主流となった今、ビジネスはソフトウェアのようにアップデートし続けなくては生き残れないといえるでしょう。新卒採用のキャリアサービスといった事業などは、分かりやすい事例だと思います。

採用関連のサイトやアプリは、ローンチした瞬間から改良されていくのが当たり前。「つくって終わり」でユーザーにとってより使い勝手が良いモノに進化していかなければ、次第に誰も使ってくれなくなりますよね。

フェンリルさんは、ウェブサイトやアプリケーションという財をつくる会社でもありながら、「もっといいものをつくりたい」と財をより使われるモノへと改良するためのディレクションやリサーチも提供している。

それは、ローンチした瞬間からフェンリルさんとの関係がより深まるスタイルであり、単にアプリやインターフェースのデザインに留まらない「ソリューションビジネス」を展開されていると感じました。事業が続く限りクライアントとの関係は続いていきますし、新たな事業の提案にもつながるのではないでしょうか。

次なるイノベーションの鍵は「意味付け」

モノが主体のプロダクトアウト型は廃れ、ユーザーが主体のマーケットイン型のビジネスが今後は主流になっていくのでしょうか?

井登

私の感覚では、この30年ほどはずっとマーケットイン至上主義だったように思います。日本は高度成長期から80年代以前まで、ビジネスでは技術力が最も重要なドライバーでしたよね。

技術の優位性と市場実現性がイコールで、技術にはまだまだ伸びしろがあり、革新的な技術が新たな機能や体験を実現してくれるという時代だった。

しかし、80年代終盤になると、技術による高度化・多機能化が一定のレベルに達し、製造する企業が増えて供給過多となり値崩れするようになった。「次は何を指針にモノをつくれば売れるのか?」と考えた時に「お客様の本当に求めるものを考えよう」とユーザーに視点が移ったわけです。

それがマーケットイン思考の始まりとなり、さらに製品の差別化を実現するマーケティングの力が加わり、このトレンドが現在まで続いてきた。有効な手段についてデータで合理的に説明してくれるマーケティングは企業にとって安心感があるツールであるので、浸透しやすかったのでしょう。しかし、この流れが今後もずっと続くかどうかは疑問ですね。

マーケットイン至上主義となると、イノベーションは生まれにくいのではないでしょうか?

井登

革新的な技術で市場をけん引するイノベーションはもちろん、マーケットで求められるものに徹底的に応えることで起こすイノベーションにも限界が来ていると思います。そんな状況に射した光が、製品やサービスなどが持つ意味を転換することで生まれる「意味のイノベーション」です。

これは「意味」という物差しで今まで測れなかった価値を見出し、革新を起こすというものです。プロダクトアウトとマーケットインを否定する理論ではなく、新たな視点から両者をけん引するドライバーのような考え方と捉えたほうが良いかもしれません。新たな「意味」によって製品やサービスが持つ価値を捉え直して、新たな活路を見出し発展していけるのではないかという考え方です。

坪内 プロダクトアウトとマーケットインのどちらが良いかという話ではない、という意見に同感です。私もマーケティングに携わっている身ではありますが、近年マーケティングの影響力が強くなりすぎているのではないかと感じています。

坪内 陽佑

フェンリル株式会社 デザインセンター/副センター長

ダブルクリック、サイバーコミュニケーションズを経て、フェンリルに入社。フェンリルでは、デザイン部門のマネジメントを行うとともに、サービスデザインの考え方を軸に、さまざまなプロジェクトにおける価値の総和を増大させるべく活動中。HCD-Net 認定人間中心設計専門家。

「意味のイノベーション」というお話については、今や消費者自身が賢くなっていて、自分なりの意味を見つけながら購入しているような印象を受けます。

一方で、それらを予見してモノをつくるのは非常に難しい。それならばマーケットのニーズに無理に合わせるのではなく、自分たちがどういう思いやモチベーションでモノをつくっているかを伝えることで、価値を生み出すという方法のほうが有効なのではないでしょうか。

つくり手の熱量が高いモノや、自然や環境に配慮されたモノが共感を生み、支持されるというような現象のことです。

フェンリル自身も「受託でアプリ開発をしてくれる企業」ではなく、「アプリをつくってもらうとクライアントの社会的価値が上がる企業」を目指すべきなのではないかと考えています。

後編に続きます。

※1.「マーケティングのための新しい支配的論理の進展(Evolving to a new dominant logic for marketing)」

2004年に米国のマーケティング研修者であるロバート・F・ラッシュとスティーブン・L・バーゴ(Vargo&Lusch)が発表した論文で、市場での価値決定を支配するものが、サービスへと変化していると述べられています。